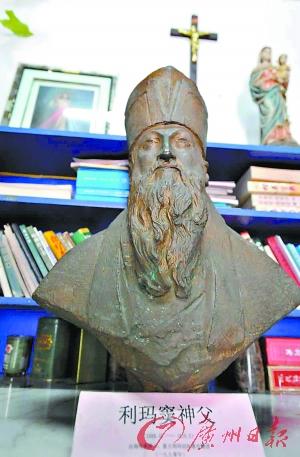

现存放在勒竹围教堂内的意大利赠送的利玛窦像。

“沟通中西文化第一人”利玛窦逝世400周年之际 揭秘他在中国内陆第一站肇庆的适应历程——

如今肇庆城北勒竹围的天主教堂里,放着一尊利玛窦故乡意大利玛切拉塔市在1990年赠送的利玛窦像。利玛窦,已经成了两座城市之间,东方和西方之间文化沟通的一个符号。2010年是利玛窦逝世400周年。这位被誉为“沟通中西文化第一人”的人物,从澳门进入中国内地,与中国人有实实在在接触的第一站选择了粤西古城肇庆。利玛窦在肇庆的衣食住行是如何解决的?他在这第一站六年的适应生涯有怎样不为人知的故事?

一波三折进广东

1582年,利玛窦调入了澳门教区,给罗明坚当助手。同年,罗明坚、巴范济通过讨好和“贿赂”两广总督陈瑞,在这一年成功得到了特别许可,在肇庆城外的天宁寺呆了四五个月。在澳门的利玛窦也得了恩准,踌躇满志正准备从澳门来肇庆。没成想,张居正去世,陈瑞突然被免了职。陈瑞担心引外国人入两广总督驻地罪上加罪,就慌忙把罗明坚、巴范济赶出了肇庆,给了一纸公文,打发他们去广州住。船到广州,江岸守卫坚决不许他们登陆,两人无奈又回到澳门。

戏剧性的是,新上任的两广总督郭应聘发现了前任的公文,令海道副使和香山知县查明。于是利玛窦跟着罗明坚再到广州去跟海道交涉。在广州街头,他们却看到了两广总督的告示,命令禁止汉人与外国神甫接触,不许在广东建教堂和私宅。两人的心情再次落入谷底,垂头丧气地又折回澳门。谁也没料到,回到澳门一星期后,罗明坚却突然收到了两广总督的来信。批准他们再到肇庆。利玛窦心情再次高涨起来。当时的外国人不能在中国内地作长时间的停留和随意的走动,除非是得到两广总督的特别许可,这等于是一张绿色通道的通行证。

1583年9月10日,利玛窦和罗明坚乘一叶扁舟,驶到了肇庆。

上岸处 惹争议猜想

究竟利玛窦是在哪个码头上的岸呢?文史专家们意见不一。有专家认为是在唐宋以来就启用的古码头——今天渡头村附近的古码头。肇庆市博物馆馆长陈羽、肇庆名城研究会副会长李玮和李护暖老先生则认为,渡头村利玛窦上岸的地方很可能是离古城东门更近的石头顶渡。“肇庆古城的地势西高东低。东郊渡头村附近的码头确实是唐宋时期往来官宦、商旅必经的上岸之道,但是因为水患,那里到了明清时期常被水淹。于是,中心码头的位置已经西移到今天阅江楼和崇禧塔之间的石头顶渡一带。这里离进入肇庆府城的东门也更近。”李玮说。

府城外的渡头村,应该是罗明坚和利玛窦东来的船先经过的地方。记者走访了渡头村,江边的祠堂里至今还留着对当年祖上风光的记载。渡头村的梁姓人早已经是扎根在府城东郊的大姓宗族。在宋代,族里出了不少读书、为官的人物,还出了进士,嘉定十五年(1222年)族中就修建了祠堂拜祭这些光耀门庭的祖先。利玛窦死后十余年,天启年间,族里又出了个探花,于是才有了今天仍耸立在渡头村旁边的元魁塔。

陈羽向记者展示了明朝万历年间的肇庆府图。在万历年间《肇庆府志》中看到的肇庆府图中,西江北岸,府城东门外确实画着一座塔,这并不是后来的元魁塔,而是利玛窦来的前一年,万历十年(1582年)九月开始兴建,万历十三年四月竣工的崇禧塔。利玛窦1583年9月10日,在肇庆上岸的时候,如果在石头顶渡附近上来,应该可以看见不远处小山冈上的崇禧塔正建到了第三层。当时的他,估计也没想到,自己会跟城外的这座塔有诸多的因缘。

假设利玛窦真的是在崇禧塔附近的石头顶渡下了船,他看到的,除了旁边正在修建的崇禧塔外,还有怎样的景象呢?

记者翻阅史料发现,那个时期,江面上停靠着大大小小的船只,征收渔税的河伯所也设在这渔船密集的码头附近。陈羽认为,崇禧塔往西,石头冈附近在万历年间也应该是一个墟市中心。每逢圩日,四面八方来赶集的人在码头附近摆卖。渔获、木柴甚至“猪仔”都在这一带交易。至少到了清代,这一带还被称为大简圩。在墟市北边,还可以看到在利玛窦来前一年复办的崧台书院。当时的崧台书院,就是今天耸立在肇庆西江边的阅江楼。它是座两层四座,四合院式的院落结构,在当时,是相当气势巍峨的建筑。

阴差阳错觅得“保护伞”

罗明坚、利玛窦登岸后第一时间便去拜见两广总督,然而郭应聘却没见他们。两人于是到肇庆府衙,拜见了知府王泮。

记者与李护暖、李玮两位老人从古城东门一路寻访当年旧迹,幸运的是,古城墙、东西向穿过城内的干道遗迹还都在。当时的肇庆府、两广总督府和其他一些政府机关,全集中在府城的北边。如今的市政府还是遵循着过往的旧习惯,依然分布在府城的北边一带。登上古城中保存至今的丽谯楼,博物馆的工作人员在这里精心布置了一个有关利玛窦在肇庆的展览。

这坦克模拟了王泮与罗明坚、利玛窦相见的情形。这座丽谯楼在宋代是拿来供奉宋徽宗御书“肇庆府”的“御书楼”。明天顺年间重建后,是肇庆府前的钟鼓楼。穿过这座府衙城楼的拱道后,就是府衙的所在。

如今站在丽谯楼上望进去,城楼里已经成了肇庆市的一间医院。在府衙里,王泮很热情地招待了罗、利一行,还答应帮他们向总督申请,让他们在肇庆找一块地建教堂并且住下来。

王泮是浙江绍兴人,明嘉靖进士。万历八年任肇庆知府,十二年升任按察司副使,仍在肇庆当官。十六年离任。利玛窦在肇庆的六年间,王泮成为他的主要支持者和保护者。

万历年间的肇庆

利玛窦,这个第一故乡在意大利玛切拉塔市的传教士,出身名门,父亲曾经当过市长。但他却没听从父亲的安排,而是不远万里,历尽万难,把中国当成了自己的第二故乡。他被称为是“沟通中西文化的第一人”。他广交中国官员和社会名流,传播西方天文、数学、地理等科学技术知识。中国士大夫们也尊称他为“泰西儒士”。

而这“第一人”进入中国的第一站,是在粤西的古城肇庆。利玛窦从澳门进入内地,第一站选在肇庆,一方面是需要两广最高长官两广总督的庇护,一方面也是看中了南方这个中心的别样地位。在没有汽车和公路以前,西江,一直是沟通西南与岭南的一条重要水上通道。而肇庆府城的所在,正扼守在这条交通干道上。肇庆市博物馆馆长陈羽告诉记者,万历年间的肇庆,没有了早年频仍的战乱,处在一个社会经济相对安定、富足的时期,堪称南疆的政治、经济中心。

买三棱镜筹得工程款

李护暖给记者讲了有关肇庆崇禧塔修建的一段故事。大概是有堪舆师给肇庆府城看过风水,就有民间传说里这样形容肇庆,说肇庆城是被河流夹住的一片沙洲,像一只竹排浮在水面,飘摇不定。建塔人肇庆知府王泮撰文的《崇禧塔记》至今还留着。王泮在文章里也讲到肇庆的地理位置,说西江在这里“滔滔而东,其气不聚,人人遂如晨星,未可尽归于人事也”。若建塔聚气,可使人才辈出,文运兴旺。西江水患不断,建塔也可镇住西江这条“祸龙”。

如今站在塔下,仰望这座高57。5米,外九层内十三层的楼阁式砖石塔也颇觉巍峨。崇禧塔所在的石顶岗本来就是地势较高的所在。站在塔顶,肇庆府城内外的风光可以一览无余。

来到肇庆没多久,就在正在修建的崇禧塔下,罗明坚和利玛窦得到了一亩见方的一块土地,建教堂的地址就此选定了。二人计划建一幢两层西式楼房,在工地附近租了一间平房做临时住所。为了筹措工程款项,罗明坚还回澳门筹募,在肇庆监工的利玛窦把三棱镜卖了二十个金币才够支付工程费用。1585年夏天,中国内地第一间天主教堂才正式落成。总共花费了六百洋钱。可能是利玛窦有意适应中国人的审美观,教堂的式样并不特别西化。利玛窦在札记中这样描写这间教堂:“房子本身很小,但很中看,中国人一看就感到惬意。”法国汉学家裴化行曾经做过考证,说这座两层的房子是用青砖白灰筑成的,看上去并不太像座西洋建筑。下层有五间房,中间的当客厅,客厅两边各有两间房间。楼上则给神甫住。

两位神甫自称教堂称为“圣童贞院”。而在教堂落成之日,王泮送来他亲笔题字的两块匾额,一块叫“西来净土”,挂在圣堂的上方。另一块叫“仙花寺”,作为对外官方的名称,挂在了教堂的门首。从此,仙花寺这个名字便在肇庆流传开来。

王泮调离后,新的两广总督刘继文上任。他看中了仙花寺,找借口将利玛窦逐出了肇庆。1589年8月15日,利玛窦黯然登上离开肇庆的船。刘继文派人送给利玛窦60两白银,算是买下仙花寺的钱。碍于情面,他安排利玛窦到韶州南华寺安身。仙花寺从此变成了刘继文的生祠,不过当他一离任,生祠就毁了。今天的仙花寺,只剩下一块标明遗址的字牌。崇禧塔和塔下民间自发修建的纪念王泮的生祠尚在。