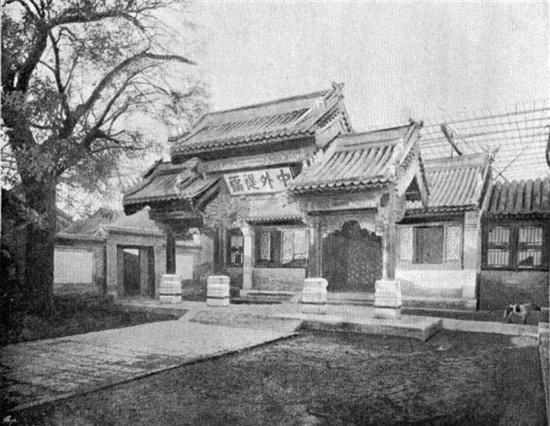

中国的第一座外文学校:京师同文馆

排异反应大约是生物的特性,不仅在身体内部很难容忍外来的东西,身体之外也是这样。每当有了异于自己的事物出现在眼前,人的本能反应第一是惊讶,第二就是排斥。语言是最能表现人的体内外特征的,因此人们对于异于自己的语言尤其敏感。自周代起统治者就提倡“雅言”(当时以关中话为“雅言”)了,要求读《诗》《书》,典礼司仪都要用“雅言”,无形中这是对方言的排斥。《孟子》中提到说楚方言的人是“南蛮舌”之人。对于同属华夏的方言尚且如此,对于外国人说的外国话自然是不在眼下了。

东汉中叶以后当中国第一次较大规模与完全陌生的外国文——梵文、卢文——接触的时候,并没有引起什么风波,更没有发生引人注目的歧视与排斥。甚至与常态相反,人们对懂得这些文字的人们还很钦佩、尊敬。

在《维摩诘经注序》中描写西域和尚鸠摩罗什开坛讲经的丰采时“手执梵文,口自宣译;道俗虔虔,一言三复”。鸠摩罗什一面翻译,一面讲经,僧俗听众,毕恭毕敬,表现出对精通佛理和谙熟梵文高僧的尊重。那时不仅把精通外语者请进来,而且还不辞辛苦地走出去,东晋的法显,唐代的玄奘历经瀚海大漠,西天取经,都是勇于向外学习的典范。为什么文人士大夫对这些外语外文没有抵触,反而羡慕精通梵文的人呢?这与佛教很快被国人接受,并在中土扎下根来有关;另外,当时华夏文化正处于发展上升时期,文人士大夫胸怀宽广,对于异邦文化很有容纳量。