政治现实的需要是迫切的,以教授外语和西学为主的官办学校同文馆终于在同治元年开张了。此年六月十一日正式开学只招到了十名学生。从学生数看来很可怜,但它是中国第一所官办的外语和西学学院。

首先这个名字就很可笑,“同文馆”本来是宋代接待外国使节的招待所之一。因为它是接待高丽人,高丽与宋同属汉文化圈,高丽也使用汉字,高丽与大宋是属于“书同文”的,所以以此命名。清廷把教授自己子弟学外语的地方取了这样一个怪名字,是你去与西洋人“同文”,还是让西洋人与你“同文”呢?有人把 “同文”解释作“通文”也很勉强。

同文馆在顽固派的反对声中开锣遇到的第一个大问题就是招不到学生。现在学外语是个热门,外语学院与艺术院校是目前最有钱的高校,就是有千军万马在挤这两条道。那时弥漫社会的是科举崇拜,谁肯问津洋鬼子的东西呢?汉人的读书人家认为只有读儒书,写八股,考秀才、举人、最后中进士,当官,才是人生中的正途。正像《儒林外史》中的马二先生所说,人生在世,总以“文章举业”为主,就是孔夫子活到今天也得如此,他老讲“言寡尤,行寡悔”,谁给他官做?这就是社会舆论,也是汉族文人士大夫的普遍心态。

同文馆最初只能在“天资聪慧,年在十三四岁以下八旗子弟”中遴选。即使是旗人也受到汉人科举至上风气的影响,旗人也不愿意去。怕把自己卖给洋鬼子。朝廷只好以物质刺激的办法,多给助学金(当时称作“膏火费”意为晚上点灯阅读的花费),每月三两白银(《儒林外史》中开篇讲的那位乡村塾师周进,一年薪金才十二两白银),读一两年后,可升至六两。学生学习成绩好,高班学生如能给低班学生辅导的话,还要给以报酬,最多可以拿到十五六两银子。这样一个学生一年可以拿到近二百两的银子。那时一个七品知县,正式的年薪才七十多两。至于同文馆学生的伙食更是现在学生难以想象的,天天三顿宴席。甚至夜里听戏晚归,可叫厨子做夜宵,送到寝室来。就是这样来学习的学生仍自觉矮人一等。同文馆优秀学生张德彝后来做到驻英国、法国等国公使,官至三品,就这样,他晚年回忆自己一生时,还对子弟说:“余不学无术,未入正途。愧与正途为伍,而正途亦间藐与为伍。”可见当时洋务在人们心目中的地位。

第二问题是教师多不合格。同文馆很少聘到真正的教师,当时中国人没有精通外语的,只能从来华洋人中选。这些洋人多是外国驻华公使或总税务司署负责的洋人推荐的。这些被推荐来教书的人流品复杂,大多没有教书经历。有的是西洋浪人,看上了每月三百两银子的薪金;有的是为了在同文馆中学中文的,边教边学,学好了也就走了。有的是推荐者的亲属,如夫人之类。这些人没有学问,对教学也不认真,很难培养出水平高的学生。有的学俄文的,学了六七年连字母表都背不下来。

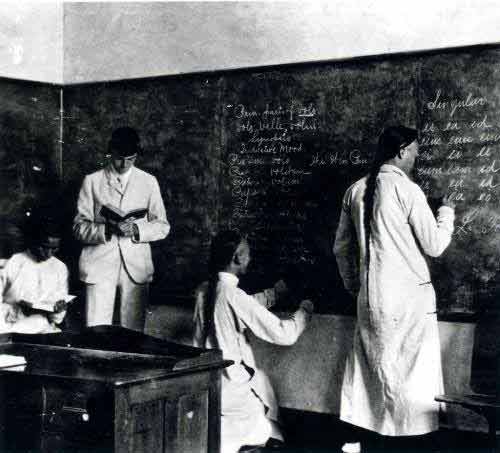

当然,更成问题的是,主持同文馆者没有近代办学理念,把学校办成了衙门,学生都是老爷。最初连学制都没有,成了混日子的地方。光绪十一年(1885)同文馆整顿、制定了《同文馆章程》18条,《续增同文馆条规》8条。在招收学生方面,有了改进,招收的主要对象是年龄大,已通汉文,有了出身(指举人、进士之类的功名)的人。并建立了科目。分语言文字和科学两类。语言文字有英、法、德(当时成为“布文”,即布鲁士文)、东(日本)文;科学分算学、格致(物理)、化学、医学。光绪二十四年开办京师大学堂,科学各科并入大学堂。学生按照学习时间的长短和实际水平,分为前馆、后馆。前馆即高年级,相当现在的专科;后馆为低年级,相当于现在的中学。学制八年。

同文馆在当时腐败老朽的中国仿佛是怪物,受到人们的嫉视,最后在要扫荡一切洋鬼子的义和团运动中被摧毁。1900年义和团在老佛爷的支持下开进北京,在各衙门设坛作法。同文馆的老师学生皆属于洋鬼子和二毛子,为团民镇压对象,早已逃之夭夭。义和团大师兄在这里开坛办公。令人惊奇的是,大师兄下达训令和代天发布文告时用的印信,却是同文馆总教习的图章。图章上满是“蟹行文字”。团民们不认识,大师兄说:这是“天文”,你们不懂,是洪钧老祖赐给我的。这也是一种“洋为中用”吧!