铜鼓的始祖终于揭秘

无论是东山铜鼓,还是石寨山滇人鼓,都是形制稳定、纹饰繁缛精美的铜鼓,因此这种精美绝伦的铜鼓绝不是最早形制的铜鼓,它们之前必定还有更原始的铜鼓。可是铜鼓的源头究竟在哪里呢?

越南学者也在寻找原始形态铜鼓。他们认为东山铜鼓的起源还是一个谜,要制成玉缕鼓、黄夏鼓、沱江鼓那样精美的铜鼓,需要经过许多个世纪的经验积累,在东山铜鼓之前一定还有一种初创期的、原始形态的铜鼓,但不知这种铜鼓形制如何,于是学者们暂且将它设定为“X”类型。

20世纪50年代初,云南省博物馆在金属回收部门拣选到一面形制古朴的铜鼓,在编纂出版《云南省博物馆铜鼓图录》时,大家讨论后认为这是铜鼓最早的一种形式。1960年3月在云南楚雄县(今楚雄市)东北境内的大海波,因修小型水电站挖出一面铜鼓,这面鼓通体没有纹饰,鼓面很小,鼓足很短,两对耳也很细小,以至于大家都不敢称它为“铜鼓”,而把它归到铜釜里去了。

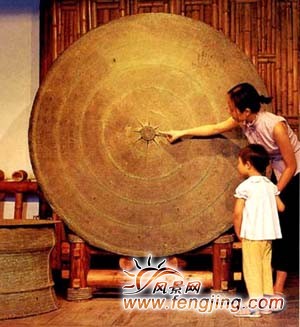

图为原存于广西北流市六靖乡水冲庵的大铜鼓,面径达165厘米,残重300多公斤,是迄今所知最大的一面铜鼓,被誉为“铜鼓之王”。

是真金总要发光。1964年,在云南祥云县东南的大波那木椁铜棺墓中又出土了一面形体瘦削的铜鼓,和它一起出土的有一件大口鼓腹、底小而平的铜釜,将铜釜翻转过来,和大波那这面铜鼓十分相像。在发表这座墓葬的考古报告时,印出了一帧铜釜倒置的照片,作者指出:“此釜形状和铜鼓十分近似,倒置过来看,其异于铜鼓者,只不过是打击面的直径较小,足边无折棱而已。过去,对铜鼓来源于何物,颇多揣测,迄无定论,此式釜之出现,又增添了一个值得注意的线索。”应该说,这位作者的发现已经离揭开铜鼓的源头不远了,但遗憾的是他没能大胆地作出结论。

类似的铜鼓,以后在云南中部地区又陆续被发现,考古学家冯汉骥指出:

从早期铜鼓的形制来看,它似乎是从一种实用器(铜釜)发展过来的。大概在云南地区的青铜器时代早期,曾使用过一种鼓腹深颈的铜釜,这种铜釜是炊器,又可将其翻转过来作为打击乐器。祥云大波那铜棺墓中这种形状的铜釜及铜鼓的发现,给了我们以明确的启示,说明了早期铜鼓的一些特别形状的来源,例如鼓面为什么较小,胴部为什么特别膨胀,鼓身为什么缩小,鼓足为什么又复行舁开,鼓耳为什么在胴部与鼓体之间,等等。这都是因为:鼓面原本是釜底,胴部原是釜腹,鼓身原是釜颈的延长,鼓足原是釜口,鼓耳原是釜腹与颈之间的釜耳。又因为整个铜鼓是从铜釜发展而来,所以打击面只有一面而非两面。