瓦市:都市娱乐场

街南桑家瓦子,近北则中瓦,次里瓦。其中大小勾栏五十余座。内中瓦子、莲花棚、牡丹棚,里瓦子、夜叉棚、象棚最大,可容数千人。自丁先现、王团子、张七圣辈,后来可有人于此作场。瓦中又多有货药、卖卦、喝故衣、探博、饮食、剃剪、纸画、令曲之类。终日居此,不觉抵暮。--《东京华录》卷二

这是孟元老追述东京城桑家瓦子的情景。除此之外,他还记述了新门瓦子、朱家桥瓦子、州西瓦子、保康门瓦子和州北瓦子。这是后来人在宋代文献中看到关于“瓦市”的最初记载。

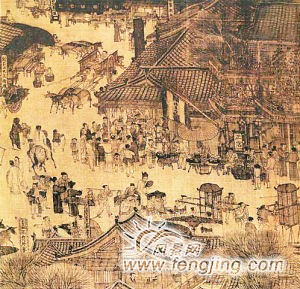

瓦市,宋人又称瓦肆、瓦舍、瓦子,即都市娱乐消费市场。其建筑形态是简易瓦房或由竹木席等材料搭建成的大棚,棚内有勾栏界定伎艺演出场地,最大的棚内可容数千人。经常有艺人在勾栏内作场,同时还有饮食等服务,医生、算命卜卦相士及各种江湖杂耍也活跃其中,可谓吃喝玩乐一应俱全,文艺餐饮娱乐的大世界,对市民消费有超强的吸引力。

随着北宋都市的发展,市民阶层的兴起,新市坊制的确立,都市人口的增加,在宋徽宗崇宁年间(公元1102-1106年)汴梁城市人口合计二十六万余户,约140万人,为当时世界人口最多的大都市。如此等等,早先在都市空阔处自发地形成的民间伎艺及相应的服务商业点,逐渐生长壮大,最后终于出现了像汴梁城桑家瓦子那样巨大的消费市场。数千人市民的围观,数千市民的嘘叫,数千市民在瓦市里五彩缤纷的消费景观。

为什么宋人称这种都市娱乐场所为瓦市呢?南宋的耐得翁解释说:“瓦者,野合易散之意也。不知起于何时,但在京师时,甚为士庶放荡不羁之所,亦为子弟流连破坏之地。”稍后又有吴自牧的补充说:“瓦舍者,谓其‘来时瓦合,去时瓦解’之义,易聚易散也。”通俗的讲,市民们为了娱乐消费来自都市的各处,暂时聚于一处游玩,他们被各个棚内的表演所吸引,而又随兴趣不断转移而游弋不定,聚散无常,与瓦片勾连野合的情形类似。

孟元老讲述的北宋京瓦伎艺的种类有小唱、嘌唱、杂剧、杖头傀儡、悬丝傀儡、上索杂手伎、球杖踢弄、讲史、小说、散乐、舞旋、小儿相扑、影戏、弄虫蚁、诸宫调、商谜、合生、说浑话、杂剧、杂班、叫果子、装神鬼等等产业,不可胜数。都是迎合都市市民的艺术欣赏趣味的,但这种世俗的娱乐是违背儒家的观念的。宋人认为瓦市在最初形成之际,就是一些市民的“放荡不羁之所”,也是年轻人的“流连破坏之地”。

瓦市上演的节目品种繁多,充满诱惑。其中与文学关系密切的伎艺有小唱(包括嘌唱)、说书(讲史、小说、包括说浑话)、诸宫调、杂剧(包括散乐、杂班)、傀儡戏与影戏;都是市民群众喜闻乐见的通俗文艺形式。

这就是孟元老当时看到听到的,“新声巧笑于柳陌花巷,按管调弦于茶坊酒肆”的城市商业文艺景观。

小唱演唱简便,除在勾栏瓦肆外,也在酒楼上卖唱。

北街第五家,小小一个酒肆,到也精雅。内中有个量酒的女儿,大有姿色,年纪也只好二八……上得案儿,那女儿便叫:“迎儿,安排酒来,与三个姐夫贺喜。”无移时酒到痛饮。那女儿所事熟滑,唱一个娇滴滴的曲儿,舞一个妖媚媚的破儿,掐一个紧飕飕的筝儿,道一个甜嫩嫩的千岁儿。--宋人话本《金明池吴清逢爱爱》

这种小唱叫做“打酒座”,为市民们喜爱的浅斟低唱的娱乐方式。“嘌唱”也可视作小唱的一种方法,其特点是“驱驾虚声,纵弄宫调”类似的花腔唱法,最能撩逗起观众的兴味。

说书在北宋瓦市里主要分为“讲史”与“小说”两家。《三国志》、《前汉书》、《七国春秋》、《秦并六国》、《武王伐纣》、《五代史》等长篇话本。历史事实经过说书人夸张并使之生活化、世俗化,让市民听众非常感兴趣。

“小说”与“讲史”比较,小说与市民现实生活更加贴近,它的内容有灵怪、烟粉、传奇、公案、朴刀、杆棒、妖术、神仙。其中烟粉、传奇、公案是讲世俗故事,表达市民种种愿望和情感,。灵怪、杆棒、妖术、神仙等故事则是以离奇惊险情节满足市民们的好奇心理的。

诸宫调是说唱文艺形式,为北宋中期孔三传所创,“编撰传奇、灵怪入曲说唱”。诸宫说唱调都是长篇故事。如今存的《西厢记诸宫调》可以就是宋人的唱本。这种说唱方式,唱时还伴以笛子、琵琶和筝,更具欣赏意味。

至于杂剧的出现,则标志着真正的戏剧的诞生。当时的剧目有《还魂酸》、《眼药酸》等。

可以这样说,瓦市为中国市民文学的策源地,其娱乐则作为一种消费品进入市民的日常生活。